[차현진의 돈과 세상] [23] 경제학자도 역사 공부가 필요하다

cha-hyunjin 기자페이지 - 조선일보

www.chosun.com

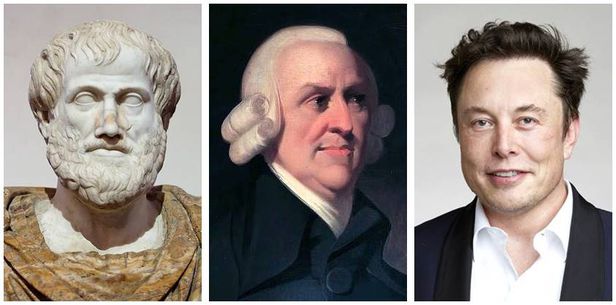

아리스토텔레스(BC 384~BC 322), 애덤 스미스(1723~1790), 일론 머스크. /위키피디아·영국왕립학회

경제학자는 ‘돈을’ 연구하고, 철학자는 ‘돈에 관하여’ 사색한다. 그렇다고 경제학자가 ‘돈을’ 더 잘 아는 것은 아니다.

돈을 맨 처음 연구한 사람은 철학자다. 아리스토텔레스는 “돈은 내재 가치가 아닌, 국가의 법과 명령 때문에 존재한다”고 결론 내렸다(‘윤리학’ 제5권). 돈을 뜻하는 그리스어 노미스마(nomisma)는 원래 명령 또는 법률이라는 뜻임을 상기시켰다.

로마의 율리우스 파울루스도 같은 생각이었다. 그는 동로마 제국 유스티니아누스 황제의 명령에 따라 로마법 이론을 총정리하면서 “돈은 소재나 무게가 아닌, 쓸모와 자격에 의해 존재한다”고 주를 달았다(‘학설휘찬(Digest)’ 제18장).

경제학자들은 그리스와 로마의 지혜를 무시했다. 숫자에 정신이 팔려서 돈의 존재 이유 따위에는 관심도 없었다. 그러다가 갑자기 생물학을 흉내 냈다. 생명의 기원을 진지하게 다루는 다윈을 보고 부끄러워진 것이다. 19세기 말 카를 멩거는 “돈은 교환의 편의를 위해 시장에서 자연 발생했다”는 가설을 내세웠다. 진화론의 짝퉁이다. 그 가설에서 국가는 없고 시장만 강조된다. 무정부주의다.

그 무정부주의적 가설을 요즘 엔지니어들이 시험한다. 진짜 시장의 발명품이라면, 그 돈을 엔지니어들이 만들겠다고 나선 것이다. 가상 화폐다. 황당하다는 사람과 타당하다는 사람이 중구난방이다. 보다 못한 중앙은행이 팔을 걷어붙인다. 똑같은 기술로 미래의 돈을 만들어보겠다는 것이다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)다.

요즘 경제학자들이 여러모로 궁지에 몰리고 있다. 자신들의 전공 분야인 ‘돈을’ 이야기하는데, 미국의 일론 머스크 같은 비전공자들에게도 말발이 밀린다. 뿌리를 잊은 탓이다.

일의 경위(經緯)를 안다는 것은 날줄과 씨줄을 함께 아는 것이다. 경제학자들이 그걸 모른다. 애덤 스미스의 국부론은 수학 모델이 아닌, 관찰을 정리한 역사경제학 책임을 잊었다.

'차현진의 돈과 세상' 카테고리의 다른 글

| [차현진의 돈과 세상] [25] 외국어 공부가 국어 공부 (0) | 2021.06.24 |

|---|---|

| [차현진의 돈과 세상] [24] 보험사는 은행이 아니다 (0) | 2021.06.17 |

| [차현진의 돈과 세상] [22] 죽어서 산 남자 (0) | 2021.06.03 |

| [차현진의 돈과 세상] [21] 혈맹, 전맹, 물맹 (0) | 2021.05.27 |

| [차현진의 돈과 세상] [20] ‘과학적’이라는 착각 (0) | 2021.05.20 |