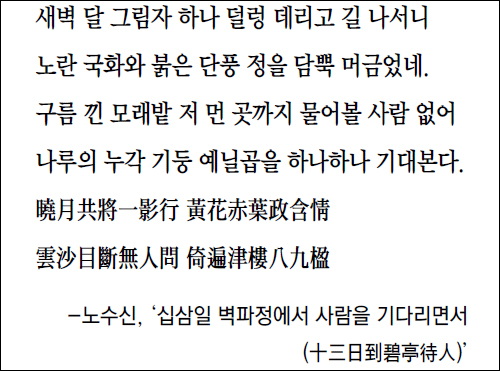

아직 단풍이 곱고 국화가 아름답지만 가을의 풍경을 보노라면 왠지 쓸쓸해집니다. 사람이 그리운 게지요. 을사사화에 연루되어 1547년 젊은 사림(士林) 노수신(盧守愼)은 전라도 진도로 유배되었습니다. 그로부터 18년이 지난 1565년 무렵 이 시를 지었습니다. 얼마나 사람이 그리웠겠습니까?

아우나 제자가 방문한다는 기별을 받은 모양입니다. 꼭두새벽부터 공연히 마음이 급합니다. 사람이 얼마나 그리웠으면 새벽부터 나루로 향했을까요. 보름이 가까운지라 달빛이 훤합니다. 형영상조(形影相弔)라는 말이 있습니다. 함께 할 것이라곤 그림자 하나뿐이라는 말이니 고단한 신세를 가리킵니다. 귀양살이라 누가 같이 갈 사람이 있겠습니까? 달빛을 받으면서 그림자 뒤세우고 그렇게 길을 나선 것이지요. 가다 보니 길가에 국화가 노랗게 피고 단풍이 붉게 물들었습니다. 고단한 귀양살이라 그전에는 고운 가을빛이 눈에 들어오지 않았건만 손님이 온다니 그 즐거운 마음에 국화와 단풍도 고운 것이지요. 꽃과 나무조차 사람의 마음에 따라 이렇게 달리 보이는 법입니다.  |

'이종묵의 한시 마중' 카테고리의 다른 글

| [이종묵의 ‘한시 마중’]<6>산을 오르면서 (0) | 2020.09.12 |

|---|---|

| [이종묵의 ‘한시 마중’]<5>낙엽 밟는 소리 (0) | 2020.09.12 |

| [이종묵의 ‘한시 마중’]<4>책 읽는 소리 (0) | 2020.09.12 |

| [이종묵의 ‘한시 마중’]<2>지리산 산골의 가을 (0) | 2020.09.12 |

| [이종묵의 ‘한시 마중’]<1>벗이 짚신을 보낸 뜻 (0) | 2020.09.12 |