[차현진의 돈과 세상] [10] 국채 종주국의 자리

입력 2021.03.11 03:00 | 수정 2021.03.11 03:00

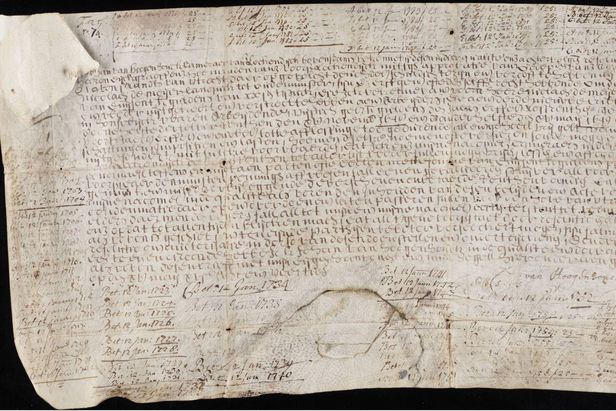

2015년 9월 예일대 연구팀이 공개한 1648년 네덜란드 발행 영구채(perpetual bond). 네덜란드 수계관리당국이 발행한 것으로, 매년 약 11.65유로의 이자가 발생한다. /예일대학교

김치의 원조가 어디냐를 두고 한국과 중국이 다툰다. 중국은 국수의 원조 자리를 두고 이탈리아와도 경쟁한다. 영국·네덜란드·프랑스는 국가 채무의 종주국을 놓고 자존심을 건다.

영국의 설명은 이렇다. 절대왕정 시대에는 국채 개념이 있을 수 없다. 왕이 필요한 만큼 세금을 거둬 쓰다가 여의치 않을 때 외국의 대부 업자에게 돈을 빌렸다. 그래서 “왕채=사채=외채”만 있었다. 그런데 명예혁명 이후 그런 관행이 중단됐다. 부족한 재정 자금을 정부가 중앙은행에서 차입했다. 1694년 민주 정부가 영란은행 즉 국내 상인 세력에게서 연 8% 고금리로 공개리에 조달한 120만파운드가 국가 채무의 시초다.

네덜란드가 영국을 비웃는다. 그것은 윌리엄 왕이 명예혁명 전에 살았던 네덜란드에서 수입해 간 것이기 때문이다. 당시 신생 독립국 네덜란드는 항상 돈이 부족하여 시민들에게 영구채(만기가 없는 채권)를 발행했다. 그러므로 네덜란드가 국채의 원조다.

프랑스는 네덜란드를 조롱한다. 영구채는 프랑스의 발명품이기 때문이다. 영구채는 약간의 사례(이자)만 있을 뿐 원금은 상환하지 않는다. 그래서 대부업이 금지되던 시절에도 합법이었다. 그런 구실로 프랑스 왕실도 영구채(rente)를 발행했고, 그 기원은 13세기 초까지 올라간다. 다른 나라는 감히 명함도 못 내민다.

1648년 네덜란드 공화국이 발행한 영구채를 미국 예일대학교가 발견했다. 네덜란드 정부는 양피지로 만든 실물을 확인한 뒤 그동안 밀린 이자 300유로를 흔쾌히 지급했다. 그러자 프랑스 정부는 대혁명 당시 영구채 발행원장을 뒤져 최초 투자자와 그 후손을 찾았다. 그리고 영문도 모르는 후손에게 밀린 이자를 지급했다. 고작 1.2유로였지만, 2년 전 월스트리트저널이 그것을 보도하자 톱뉴스가 되었다. 국채 종주국의 자리를 지키려는 눈물겨운 쇼였다.

국채의 시조를 둘러싼 영국·네덜란드·프랑스의 자존심 경쟁은 끝이 없다. 한낱 빚도 종주국을 따지는 판에 김치의 종주국 자리를 빼앗기면 안 된다.

'차현진의 돈과 세상' 카테고리의 다른 글

| [차현진의 돈과 세상] [12] 개혁이 늦으면 비극을 낳는다 (0) | 2021.03.25 |

|---|---|

| [차현진의 돈과 세상] [11] 세금 앞에 예외 없나 (0) | 2021.03.18 |

| [차현진의 돈과 세상] [9] 전쟁 중에도 장수를 바꾼다 (0) | 2021.03.04 |

| [차현진의 돈과 세상] [8] 영란은행의 ‘오래된 저주’ (0) | 2021.02.25 |

| [차현진의 돈과 세상] [7] 소득이 불안하면 평정심을 잃는다 (0) | 2021.02.18 |