[차현진의 돈과 세상] [47] 진화론의 진화

‘밈(meme)’이라는 말은 시중에 빠르게 전파되는, 인기 있는 사진이나 글을 가리킨다. 원래는 생물학자 리처드 도킨스가 문화 현상을 설명하기 위해 만든 학술 용어였다. 생물의 번식 과정에서 유전자가 하는 것처럼 문화의 전파 과정에서 정보를 복제하여 전달하는 의미 단위를 말한다. 생각, 행동양식, 복장, 음식 등 어떤 것도 밈이 될 수 있다.

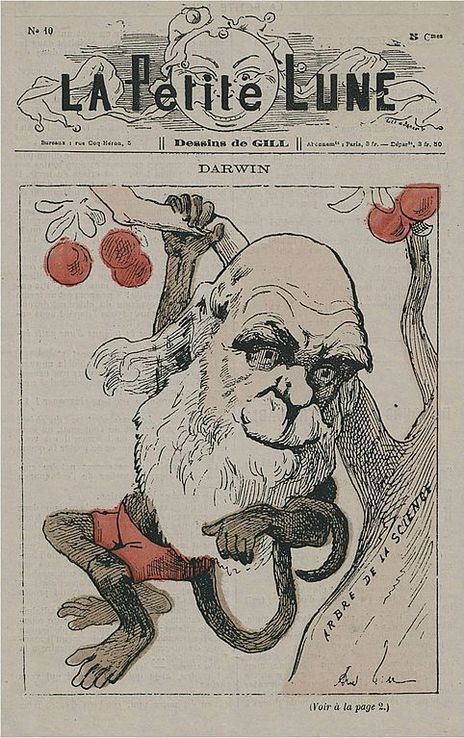

진화론도 밈이다. 찰스 다윈이 ‘종의 기원(Origin of Species)’을 쓰자 카를 멩거가 제목까지 흉내 내어 ‘화폐의 기원(Origin of Specie)’을 발간했다. 화폐는 우연하게 등장하여 적자생존 법칙에 따라 진화했다는 내용이다. 비트코인도 화폐가 될 수 있다고 믿는 사람들의 교과서다. 화폐를 설명하는 데 국가는 없고, 경쟁만 있다.

경쟁을 강조하는 진화론은 강자의 논리다. ‘적자생존’은, 영국 철학자 허버트 스펜서가 약육강식 영국 사회를 두둔하려고 만든 말이다. 미국의 사회학자 윌리엄 섬너는 “부자는 자연도태의 결과”라면서 자유방임을 옹호했다.

정치가들은 강자의 논리를 약자의 논리로 돌연변이 시킨다. 섬너가 “세금을 많이 내는 데 비해서 혜택은 적게 받는다”면서 부자를 ‘잊힌 사람(forgotten man)’이라고 표현하자 그 말이 곧 유행어(밈)가 되었다. 그러자 프랭클린 루스벨트가 자신의 대선 공약인 뉴딜 정책을 ‘잊힌 사람을 위한 정책’이라고 선전했다. ‘잊힌 사람’의 의미가 졸지에 부자에서 취약 계층으로 둔갑했다.

기본 소득도 비슷하다. 그 말이 처음 나왔을 때는 자잘한 보조금을 통폐합하여 차라리 하나로 묶자는, 보수 진영의 제안이었다. 그런데 2020년 미국 대선 과정에서 약자를 위한 진보 진영의 구호(밈)로 돌연변이가 일어났다.

진화론 자체가 밈이다. 생물학에서 나온 개념들이 상상력을 따라 여기저기 퍼진다. 엉뚱하게 적용되기도 하고 말의 의미가 돌연변이를 일으키기도 한다. 이 모든 소동의 시작인 ‘종의 기원’이 1859년 오늘 발간되었다.

'차현진의 돈과 세상' 카테고리의 다른 글

| [차현진의 돈과 세상] [49] 국가의 힘은 지갑을 못 뚫는다 (0) | 2021.12.08 |

|---|---|

| [차현진의 돈과 세상] [48] 영웅과 역적 사이 (0) | 2021.12.01 |

| [차현진의 돈과 세상] [46] 양심이냐, 실리냐 (0) | 2021.11.17 |

| [차현진의 돈과 세상] [45] 디지털세와 신성모독 (0) | 2021.11.10 |

| [차현진의 돈과 세상] [44] 힘 없으면 당한다 (0) | 2021.11.03 |