왕도 못 보는 조선실록

지난해 여름 국립중앙박물관에서 열린 ‘새 보물 납시었네, 신국보 보물전’에 출품된 조선실록을 관람객들이 감상하고 있다. [뉴스1]

조선 초 문종(文宗) 2년 어느 날, 이현로(李賢老)는 승정원으로 갔다. 그는 담당자인 주서(注書)에게 부탁하여 『승정원일기』에 ‘뇌물 받은 관리(장리·贓吏)’라고 자신을 기록한 부분을 ‘무거운 죄(중죄·重罪)’로 고쳤다. 그는 병조에 근무할 때 뇌물을 받아 처벌받은 적이 있었다. 바른말 하다가 귀양 간 것도 ‘중죄’이므로, ‘장리’ 대신 ‘중죄’로 바꾼 것은 이른바 물타기를 한 셈이다. 『승정원일기』는 청탁으로 고쳤지만, 『문종실록』에 남았고, 『세종실록』엔 뇌물청탁죄가 더 상세히 남아 있다.

당대 국가 공무 빼놓지 않고 기록

관련 사실 누출하면 중징계 받아

역사 판단 주체는 후대 사람 천명

‘잘못된 기록’도 남기며 격조 지켜

조선실록은 당대사다. 사초를 작성해두었다가 실록 편찬으로 이어지는 동안 그 기록은 사관 외에는 누구도 보지 못하였다. 조선실록은 후대를 위해, 간단히 말하면 조선 왕조가 망한 뒤에나 볼 수 있는 역사기록이었다. 이상한 일이었다. 당시에 보지도 않을 걸 왜 만들었을까. 이건 비효율 아닐까.

당대의 왕조, 즉 이씨 왕조 이후를 상상하는 데 그친 게 아니다. 실록은 그 자체로 왕조 이후를 상정하는 것이고, 그 구체적 표현이다. 누군가 이런 발칙한 짓을 했다면 반역이다. 이런 반역적 실천은 오직 역사의 이름으로만 가능했다. 그래서 실록은 왕조실록이 아니다. 왕조로 환원되지 않는 인간들의 실천이기 때문이다. 역사는 왕조로 환원되지 않는다. 나라는 망해도 역사는 남는다

관료제·성리학이 낳은 실용적 산물

조선실록은 조선시대의 국정을 낱낱이 기록했다. 실록의 기초 자료인 사초(史草)를 작성하는 사관들. [국가기록원·중앙포토]

실록은 원래 공문서 정리의 하나였다. 중국 당나라 때부터 발달한 관료제의 결과다. 관료제는 자격을 가진 관원(공무원)이, 법규에 정해진 어떤 일을, 일정한 임명 절차를 거쳐 임기 동안 수행하는 조직의 형태다. 그래서 사람이 아니라 문서가 일을 한다. 그 많아진 문서를 관리할 필요, 즉 당대사를 정리할 필요에서 생긴 실용 목적의 역사적 산물이 실록이었다. 따라서 실록은 ‘문화민족’ ‘기록정신’ 운운하는 방식으로 규범적으로 해석하면 이해되지 않는다.

이런 역사에 대한 관심은 궁극적으로 자신이 살지 못했던 시대(또는 삶)와 살 수 없는 시대를 자신의 시대로 끌어들일 때 형성된다. 백 년도 못 살면서 천 년을 얘기할 수 있는 것이 인간이다. 이런 맥락에서 역사는 인간의 시공(時空) 유한성을 넘어서는 인간의 자기 이해이며, 여기서 역사에 종교성이 스며든다. 신유학·성리학의 시대가 낳은 역사적 현상이다. 여말선초, 중국 송나라가 그러했다.

완성된 실록을 오래 보관하기 위해 햇볕에 말리고 바람을 쐬이는 포쇄(曝曬) 장면. [국가기록원·중앙포토]

조선 문명 이전 시대의 주류 사상이었던 불교에서는 누구나 해탈(解脫)을 통하여 윤회를 벗어날 수 있는 불성(佛性)을 지니고 있다고 한다. 동시에 ‘지금의 나’는 윤회(輪廻)의 굴레를 벗어나지 못하고 업(業)을 지고 사는 가련한 존재이고, 해탈은 누가 해주는 것이 아니라 스스로 이루어야 할 깨달음의 길이라고 말한다. 이런 점에서 불교에서 이해하는 유한성의 인식과 극복은 개인적이며 초월적인 성격을 띤다.

유가(儒家)는 달랐다. 애당초 유가는 초월적 존재를 용인하지 않았기 때문에 유한과 무한이라는 주제를 다르게 설명한다. 각각의 인간이 갖는 유한성은 가족·사회 등을 통하여 무한히 확대된다. 이 점은 불교의 연기(緣起)와 부분적으로 비슷하다. 그 유한성은 자손과 후대 사람들에 의해 시간적으로 연장된다. 자손에 의해 연장되는 유한성, 곧 개별적 유한성의 극복은 핏줄이라는 엄연한 생물학적 사실에 의해 뒷받침된다. 그리고 몸-집-나라-세상으로 확장되는 『대학』의 수신-제가-치국-평천하라는 구도가 보여주듯이, 인간 문명은 사회성을 획득하면서 동시대와 후대 사람들에게 이어진다. 이런 점에서 유가는 사회적이고 현실적이다.

따라서 불교가 성했던 시대와 유가가 주도했던 시대는 역사에 대한 관심이 같을 수가 없었다. 우리가 전제하는 역사학 또는 역사의식은 불교 쪽보다는 유가 쪽에 친연성(親緣性)을 갖는다. 역사는 사회와 문명의 문제이며, 현실 속에서 살아가는 인간에 대한 성찰이지 종교적 깨달음의 영역이 아니라고 생각하기 때문이다.

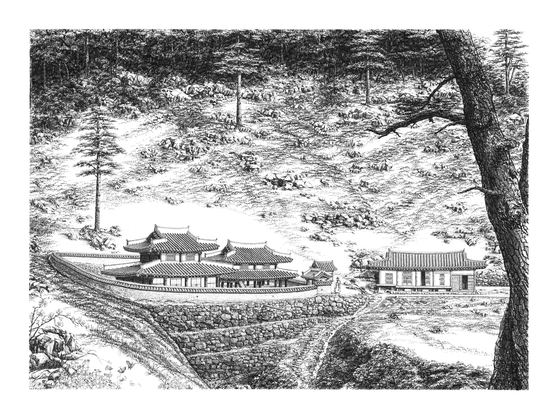

실록을 보관했던 경북 봉화군 태백산 사고(史庫)의 옛 모습을 중앙일보 안충기 기자가 펜화로 재현한 모습. [국가기록원·중앙포토]

국가가 주도하는 기록 행위는 지배성의 관철을 목적으로 삼았다. 우선 역사란, 첫째, 짐승의 뼈나 돌, 식물의 잎, 종이 등에 기록을 남기는 방식으로 자신의 경험과 관찰을 붙잡아두는 형식이다. 역사는 인간이 보여주는 일반적인 자기표현의 하나다. 국가가 등장한 뒤로 기록은 인구와 세금의 파악을 위한 공무(公務)의 핵심이 됐다. 국가는 늘 등록하고 측정하는 기술을 가지고 있어야 했다. 노동·곡물·토지·배급 단위를 관리해야 했다. 사관은 그 공무의 소산인 기록을 남기거나 정리하였던 존재였다.

글자를 통해 기록하는 일은 국가의 발생과 일치한다. 종종 역사시대, 선사시대를 ‘기록’ 여부로 나누는데, 이렇게 되면 자연스럽게 국가=역사시대가 된다. 구술(口述)로 이어온 역사, 예컨대 인디언의 역사, 할머니가 들려주는 이야기는 정통역사에서 배제됐고, ‘역사 없는 사람들=야만’이라는 무지막지한 낙인이 찍혔다.

흥미롭게도 국가 유지를 위해 필요했던 기록이 종교성과 결합하면서 ‘떠든 아이 효과’를 발휘한다. 초등학교 칠판에 이름을 적어 교실의 평화를 유지하듯, 나라에서 움직이는 사람들의 활동을 적어 그 평온과 자정성을 유지했다. 관료와 왕은 역사에 이름을 적히지 않으려고 노력했다. ‘대간(臺諫)의 말은 당대의 공론, 사관의 붓은 만세의 공론’이라는 말처럼 역사는 지고의 권위를 얻게 됐다.

무오사화 등 정쟁의 씨앗이 되기도

한데 여럿이 편찬하는 당대사는 늘 위험했다. 처음 실록 편찬이 시작됐을 때는 편찬자들의 실력이 고르지 않아 무엇을 줄여야 할지 모르는 자도 있었다. 또 실록청에 있다가 퇴근하면 사초에 들어 있던 내용을 누설하는 자도 있었다. 당나라 유지기(劉知幾)는 세계 최초의 역사학개론인 『사통(史通)』에서 이러한 문제를 지적했다. 연산군 때 무오사화(戊午士禍)는 성종실록을 편찬하는 과정에서 김종직(金宗直)의 ‘의제를 애도하는 글(弔義帝文)’이 이극돈(李克墩)에 의해 누설되면서 시작됐다.

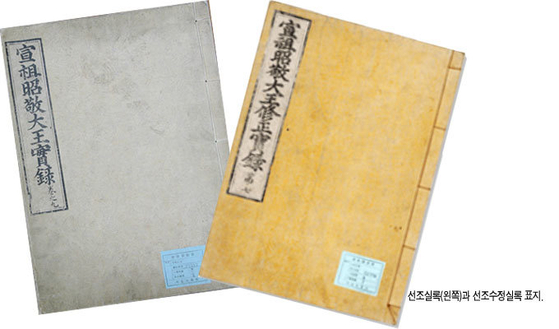

조선 후기 사림들이 학문과 사상, 정치적 이해에 따라 분화하면서 학파·정파마다 세상을 보는 눈도 달랐다. 그 결과 『선조실록』을 다시 편찬한 『선조수정실록』의 출현을 시작으로 네 번에 걸친 수정·개정이 있었다. 앞서 편찬한 집단의 실록 기록을 의심하는 집단이 다시 편찬한 것이다.

그런데 수정본을 만든 집단은 앞의 원본을 그대로 남겨두었다. 처음에는 굳이 ‘잘못된 역사’인 원본을 남겨둘 이유가 있느냐를 두고 논쟁도 있었다. 『선조실록』을 수정했던 인조~효종 연간의 일이다. 결론은 원본을 남기기로 했다. 고증하고 고쳤지만 다 고치지는 못했고, 두 실록을 보고 후대 사람들이 판단하라는 뜻이었다.

이를 ‘주묵사(朱墨史)’라고 했다. 원래 기사에 빨간 먹으로 고친 역사라는 말이다. 이는 당초 단순한 원고 교정 방법 이상이 아니었을지 모른다. 허나 사람들은 교정 방법을 ‘역사를 수정하는 태도’라는 사회적 의미로 받아들였다. 그 결과 자신들의 수정 작업마저도 ‘후대 사람들의 판단’에 맡겼다. 후대 사람의 눈을 믿음으로써. 이렇게 스스로 격조를 유지하고 자칫 빠질 수 있는 함정, 즉 역사에 대한 냉소를 피해갔다.

‘선조실록’ 원본·수정본 모두 보존한 까닭

선조실록

조선시대 처음 있던 원본 실록의 수정을 책임졌던 대제학 이식(李植)은 수정의 전례로 중국 송(宋)나라 ‘주묵사’를 들었다. 주묵사란 송 고종(宋高宗)이 금나라에 쫓겨 남쪽으로 피란할 때 실록을 개수한 데서 유래했다. 사관 범충(范冲)은『신종실록』을 수정하면서 원문은 검은 글씨로, 뺄 것은 노란 글씨로, 새로 삽입한 것은 붉은 글씨로 썼다.

효종대에 완성된 『선조수정실록』(위 사진)의 최종 책임자는 채유후(蔡裕後)였다. 그는 역사기록에는 잘못된 곳이 있게 마련이고, 『선조실록』(왼쪽)처럼 왜곡이 심한 경우에도 주묵사의 예에 따라 바로잡되 신구(新舊) 판본, 즉 『선조실록』과 『선조수정실록』을 모두 보존해야 한다고 말했다. 그리고 그대로 됐다.

오항녕 전주대 역사문화콘텐츠학과 교수

[출처: 중앙일보] [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 사관의 붓은 공론의 시작, 왕·관료들에 ‘떠든 아이’ 효과

'오항녕의 조선' 카테고리의 다른 글

| [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 딱딱한 도학자는 편견일 뿐…사람다움의 시작은 정[출처: 중앙일보] (0) | 2021.08.09 |

|---|---|

| [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 기우제 지낸 유학자, 절 짓는 사대부 많았다[출처: 중앙일보] (0) | 2021.08.09 |

| [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 조공·책봉의 관계, 평화·경제효과도 있었다[출처: 중앙일보] (0) | 2021.04.30 |

| [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 농지와 산림은 만인의 자산, 민생 바탕 다졌다[출처: 중앙일보] (0) | 2021.04.30 |

| [오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 4~5인 자영농이 대세, 아들딸에 균분·분할 상속했다[출처: 중앙일보] (0) | 2021.04.30 |