歲寒然後 知松栢之後凋也

겨울이 와야만 소나무와 잣나무가 얼마나 푸른지를 알 수 있다.

공자의 ‘논어’에서 이 글을 대할 때보다,

추사 김정희의 적거지 ‘세한도’의 현장에서 그분의 발문을 보며 이 글이 더욱 감명 깊게 다가왔다.

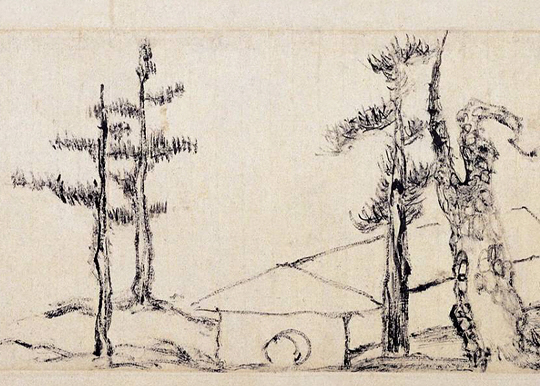

추사가 제주도에 유배 온 지 5년, 59세 때 제자 이상적에게 고마움을 표시하기 위해 그린 그림이다.

집과 소나무의 간략한 배치, 여기에 ‘세한도(歲寒圖)’라 쓴 화제의 글씨가 모든 정황을 짐작하게 해준다.

추사는 발문에 이렇게 적고 있다.

“지난해에는 ‘만학’과 ‘대운’ 두 문집을 보내주더니 올해는 우경의 ‘문편’을 보내왔도다.… 그대는 많은 고생을 하여 겨우 손에 넣은 그 책들을 권세가에게 기증하지 않고 바다 바깥에 있는 초췌하고 초라한 내게 보내주었도다.… 공자가 말씀하시기를 ‘날이 차가워 다른 나무들이 시든 뒤에야 비로소 송백의 후조를 알게 된다’고 했다. 송백은 사철을 통해 시들지 않는 것이라며 세한 이전에도 하나의 송백이요, 세한 이후에도 하나의 송백인데 성인이 특히 ‘세한’을 당한 이후를 칭찬했다.… 세한의 시절에 느끼는 바가 있었기 때문이다”라고.

‘세한’을 겪은 그 심경을 극도로 고담(枯淡)하고 간결하게 그려진 ‘세한도’에서 느낄 수 있었다. 절해고도의 유배지, 9년 동안 몸담은 너무나도 좁고 초라한 방, 여기서 추사는 부인 이 씨의 부음을 들었다.

“… 대체로 사람마다 죽음이 있거늘 홀로 부인만 죽음이 있지 않을 수 있으리오만, 죽을 수 없는데 죽은 까닭으로 지극한 슬픔을 품게 되었고 기막힌 원한을 품게 되었을 것이오. 그래서 장차 뿜어내면 무지개가 되고, 맺히면 우박이 되어 푸른 바다 넓은 하늘에 한(恨)스러움만 끝없이 사무친다오.… 내생에 바꿔 태어나 이 슬픔 알게 했으면….” 추사의 절규가 하늘 끝을 맴돌아 내 귓가에 닿는다.

수필가